合工大智能院 创新发展“生力军”

近日,我院组织中央省市媒体围绕新型研发机构“化羽成蝶”,科技成果转化“破土而出”主题进行采访。合肥工业大学党委常委、副校长、智能院院长刘志峰接受采访,智能院常务副院长张晓安主持会议。

01

创新是引领发展的第一动力。五年来,合肥深入实施创新驱动战略,下好创新“先手棋”,打好科教“优势牌”,出台新型研发机构管理办法,以高校院所为主体,打造科技成果转化之“桥”,催生了一大批具有重要影响力的科技成果,培育了一大批充满活力的创新主体,集聚了一大批标志性的创新型产业,引领全市经济社会高质量发展和综合创新实力迈上新台阶。

合肥以综合性国家科学中心建设为引领,加快推动重大基础研究平台建设,按照“协同创新、政府引导、市场运作”的原则,对标最高标准、最好水平的优势学科和关键核心技术,积极引进“大院大所”联合共建新型研发机构。

作为合肥市与合肥工业大学“地校合作”建设的高端协同创新平台,合工大智能制造技术研究院,坚持以“双高”企业培育为抓手、以高端人才团队为动力、以创新体制机制为保障,5年来累计打造27个科技研发与成果转化平台、培育105家高科技企业,为超过500家企业提供技术服务。

(来源:合肥新闻联播)

02

合肥工业大学智能制造技术研究院,是我市与合肥工业大学合作建设的高端协同创新平台。五年来,累计打造27个科技研发与成果转化平台、培育105家高科技企业,引进超过100个创新创业团队,为超过500家企业提供技术服务。

近年来,合肥围绕促进科技成果就地交易、就地转化、就地应用,聚焦成果转化中的难点、堵点和痛点,出台一系列政策措施,构建应用基础研究、技术熟化、产业孵化、企业对接、成果落地全链条转化机制,全面提升科技成果转化活力和效率,让“创新之花”结满“产业之果”。

(来源:合肥新闻频道)

03

打通科技创新“最后一公里”,实现从科学到技术、从技术到经济的转化,一直都是科技创新企业发展中最关键的问题。合工大智能院作为合肥市与合肥工业大学“校地合作”建设的高端协同创新平台,坚持以高能级平台建设为中心、以“双高”企业培育为抓手、以高端人才团队为动力、以创新体制机制为保障,探索出一条具有“合肥优势、工大特色”的新型研发机构内涵发展道路。常务副院长张晓安表示合工大智能院的第一要务就是充分发挥合肥工业大学的学科特长,紧密结合合肥市乃至安徽省的产业集聚,近年来,合工大智能院通过校企“共生”式科技成果转化模式,培育孵化了105家科技型企业,同时探索出的“双导师制”等创新人才培养方式,培养了一系列高素质工程技术人才,打造出了“立足安徽、面向长三角、辐射全国”的智能制造高素质应用型人才培育高地,成为支撑区域战略新兴产业和支柱产业高质量发展的“人才蓄水池”。

科技成果转化是实现科技与经济深度融合的关键环节,近年来,合肥市围绕促进科技成果就地交易、就地转化、就地应用,聚焦成果转化中的难点、堵点和痛点,出台三年攻坚行动方案及一系列政策措施,构建应用基础研究、技术熟化、产业孵化、企业对接、成果落地全链条转化机制,全面提升科技成果转化活力和效率,竭力推动“创新之花”结满“产业之果”。

与此同时,合肥还不断加快重大战略平台布局,激活创新“原动力”,瞄准信息、能源、健康、环境等前沿领域,着力打造服务全域的战略科技力量,优化创新创业发展生态,提升人才“吸引力”。目前,已累计组建院士工作站68家、引才引智示范基地20家、外国专家工作室10家。深化科技创新开放合作,凝聚共赢“向心力”,主动融入全球创新网络,促进产业企业协同发展。

跻身全球科研城市榜前20、世界区域创新集群百强、国家创新型城市十强,合肥高新区综合排名高居全国第六位.......,随着创新驱动战略的深入实施,合肥初步探索出一条科技创新助力高质量发展的赶超之路,城市科技创新活力、实力和影响力得到全面提升。

(来源:人民数字)

04

近年来,我市瞄准信息、能源、健康、环境等前沿领域,着力打造服务全域的战略科技力量。以综合性国家科学中心建设为引领,加快推动重大基础研究平台建设,人工智能研究院开放运行,先进计算中心、离子医学中心投入运营。

按照“协同创新、政府引导、市场运作”的原则,我市对标国内外最高标准、最好水平的优势学科和关键核心技术,积极引进“大院大所”联合共建新型研发机构。特别是自2012年以来,我市已建成并运行了包括合肥工业大学智能制造技术研究院、中科院合肥技术创新工程院、清华大学合肥公共安全研究院等一大批新型研发机构。实现产学研合作由短期化、松散化、单项化向长期化、系统化、实体化转变,不断提升整体创新效能和水平。

同时,我市集聚政产学研用金各方资源,成立平板显示、新能源汽车、公共安全、集成电路、轨道交通、机器人等26家产业技术创新战略联盟。设立市天使投资基金,规模6.24亿元,累计实施投资项目107个,投资金额5.53亿元,其中90%以上均为科技团队创业项目。

市科技局副局长吴海军:“我们围绕创新链布局产业链,中科大、清华大学、中科院合肥物质院、合工大等高校院所合作共建一批新型研发机构,同步组建市场化、公司承接科技成果转化,投资主体多元化、管理模式现代化、运营机制市场化、用人机制灵活,是创新创业资源的汇聚平台、高端人才团队的集聚平台、成果转移转化的应用平台、产业先进技术的集成平台、科技体制改革的实验平台。”

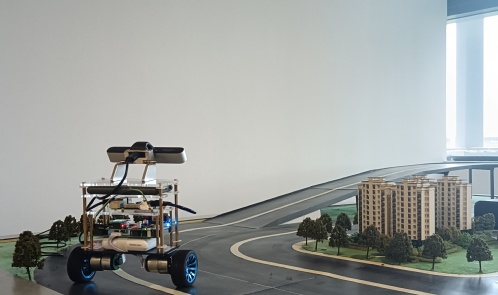

合工大智能院,作为合肥市与合肥工业大学“校地合作”建设的高端协同创新平台,按照“一学院一中心、一系所一平台、一团队一企业”整体思路,探索出一条具有“合肥优势、工大特色”的新型研发机构发展道路。5年来,合工大智能院累计打造机器人公共服务平台、智慧城市与智能建筑研究院等27个科技研发与成果转化平台、涌现出了105家高科技企业,引进超过100个创新创业团队,为超过500家企业提供技术服务等,成为智能制造产业发展新动力、具有国际影响的智能制造成果转化基地和产业孵化基地。

合肥工业大学机械学院副教授、合工大智能院机器人公共服务平台负责人甄圣超:“我们目前在智能院这边的办公环境和经营的环境、对接资本都是主动找到我们,基本不需要我们往外找。我们现在有一个公司还有一个平台,(入驻智能院)有几个非常大的优势,一个是对接资源的优势,对于企业、尤其是初创型企业大家是非常认可的。”

近年来,我市围绕促进科技成果就地交易、就地转化、就地应用,聚焦成果转化中的难点、堵点和痛点,构建应用基础研究、技术熟化、产业孵化、企业对接、成果落地全链条转化机制,全面提升科技成果转化活力和效率,让“创新之花”结满“产业之果”。

(来源:合肥新闻)

05

在合肥的创新版图中,新型研发机构是不可或缺的重要板块。合工大智能院等合肥与众多大院大所大学合作共建的创新载体,从建立之初,就拥有一定的“先行先试”和“放开手脚”为科技成果转化提供全方位服务的使命。多年来,依托这些机构,合肥更多的创新之花结出了产业之果,更多的创新活力被激发释放。

机制改革 新型研发机构搭建成果转化高效通道

“入驻智能院后,公司得到了上百万元的项目经费资助,解决了技术开发资金难题。与此同时,智能院还持续给予我们资源供给、市场对接、创业指导、人才培养等多方位的支持。”安徽合动智能科技有限公司技术总监甄圣超曾在国外留学专攻人工智能领域,归国后,他考察了全国多地,最终与自己的核心创业团队揣着技术,一同来到合肥工业大学智能制造技术研究院(以下简称智能院)创办了安徽合动智能。如今,该公司自主研发的伺服驱动器系列产品被广泛应用在各种厂家多种规格型号的电机上,并获得“国家级高新技术企业”等荣誉。

于2014年启动建设的合工大智能院,是合肥市最早一批建立的新型研发机构之一。“政府给钱、给地、给政策,高校出人才、出成果,智能院的设立与发展是市校共建的结果。”合工大智能院常务副院长张晓安介绍,建设智能院的重要作用之一就是链接科研与产业,加速科技成果转化。

“如果不能很好地解决科研人员与企业经营者之间的密切配合问题,成果转化就很难真正落地。”张晓安说,为此,智能院从建立之初,就从顶层设计上开始了新模式的探索,将过去的“一纸合同”契约式合作转变为利益捆绑的共生式合作。

张晓安介绍,过去的产学研合作多是以科研人员自发、零散的横向科研项目为载体,与企业之间以技术开发咨询为纽带,合同结束,合作也就告一段落,导致科研和产业之间衔接不紧密。

而在共生模式下,高校里拥有核心技术成果、稳定研发队伍的科研团队,与有接纳新技术能力的企业有效结合,双方共同创办高科技企业。同时,通过股权激励、自设立项目等措施将科研团队与企业发展紧密地捆绑在一起。“如此一来,高校的科研团队就会根据企业的产业需求进行再研发,使产品能够及时迭代更新。企业得到有力及时的威尼斯软件棋牌的技术支持,解决了研发难题,而高校院所沉睡的技术成果被激活。”

多年来,包括智能院在内的合肥各新型研发机构在符合相关规定的前提下,大胆探索,在成果处置、激励机制、公司运营模式等多个层面进行体制机制创新,同时,持续为科研人员提供产品研发、市场对接等一整套的创业服务,不断加速成果转化,更催生出一大批高科技企业。记者从合肥市科技局获悉,截至今年上半年,合工大智能院累计培育、孵化企业103家;中科院技术创新工程院连续6年承担合肥市技术改造对标诊断服务工作,累计服务企业79家……

(来源:合肥在线)

06

创新,是引领发展的第一动力。

多年来,以合工大智能院为引领,合肥与国内知名高校、院所共建了一大批新型研发机构。

这些研发机构集聚大批优质创新资源,在科技体制机制创新、核心技术突破、科技成果转移转化等方面积极探索,竭力推动更多的“创新之花”结出“产业之果”,为合肥建设具有国际影响力的创新高地提供有力支撑。

新型研发机构“新”在哪

投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活……

新型研发机构有许多新特点,也因此,人们对其破题科技成果转化“最后一公里”寄予厚望。

任何新事物都是在实践中摸索成型的。

那么,新型研发机构该如何发展?这也成为刘志峰关心的问题。

合工大智能院,是合肥市与合肥工业大学“校地合作”建设的高端协同创新平台。

为了更好地实现科技成果转化,合工大智能院面向产业需求,重点打造了机器人公共服务平台、智慧城市与智能建筑研究院等27个科技研发与成果转化服务平台,无缝对接“实验室”与“应用场”,科教资源优势得以激发。

“高校有成果、有人才,企业更懂市场经营,但高校成果往往都是跟人走的,人是关键要素。如不能很好地解决科研人员与企业经营者之间的密切配合问题,科技成果的转化就很难真正落地。”刘志峰说道。

过去产学研合作多以科研人员自发、零散的横向科研项目为载体,与企业之间以技术开发咨询为纽带,合同结束,合作也就告一段落,导致科研和产业之间衔接不紧密。

为此,智能院探索建立新的科技成果转化模式,从过去一纸合同的契约式合作,转变为利益捆绑的共生式合作。

引导高校里拥有核心技术成果、稳定研发队伍的科研团队,与有接纳新技术能力的企业有效结合,共同创办高科技企业,并通过股权激励、自设立项目等措施将科研团队与企业发展紧密地捆绑在一起。

如此一来,高校的科研团队就会根据企业的产业需求进行再研发,使产品能够及时迭代更新。企业得到有力及时的威尼斯软件棋牌的技术支持,解决了研发难题,而高校院所沉睡的技术成果被激活。

产教融合,涵养“人才蓄水池”。针对高素质应用型人才短缺难题,合工大智能院依托合肥工业大学国家级一流专业,联合龙头企业等多主体协同育人,创新“双导师制”人才培养方式,培养具备智能制造基础知识及应用能力,能在现代产业一线工作,并具有创新创业能力的高素质工程技术人才。目前,已培养了近3000名“双导师制”硕士研究生。

(来源:合肥日报)